T I T A N

Versetzen wir uns ins Jahr 1655. 45 Jahre zuvor hatte Galileo Galilei

vier Jupiter-

monde entdeckt, die ersten Monde eines anderen Planeten überhaupt.

Und nun

richtete Christiaan Huygens sein Fernrohr am 25. März auf den

Saturn und

entdeckte den ersten Saturnmond. Huygens hätte mit seinem Fernrohr

auch

noch weitere Saturnmonde entdecken können, aber er glaubte an

die heute

seltsam anmutende Logik, dass mit sechs Planeten (Merkur, Venus, Erde,

Mars, Jupiter und Saturn) und sechs Monden (einem Erdmond, vier

Jupitermonden und einem Saturnmond) eine "Symmetrie" gegeben sei

und somit kein weiterer Körper mehr existieren sollte, und suchte

keine

weiteren Monde. Dieser erste und größte Saturnmond bekam

später

den Namen Titan, nach dem Göttergeschlecht

der Titanen (vom

griechischen Wort für "die sich anstrengen", "Streber"), der Kin-

der und einiger der Enkel und Urenkel von Tellus und Uranus.

Einer der Titanen war Saturn. Als sechstinnerster der großen

Saturnmonde erhielt Titan die Bezeichnung

Saturn VI.

Lange Zeit galt Titan als der größte

Mond im Sonnensystem mit einem Durchmesser von

etwa 5550 km. Doch 1980 zeigte die Sonde Voyager 1, dass Titan

eine dichte Atmo-

sphäre besitzt, die ihn so groß erscheinen lässt; sein

wahrer Durchmesser beträgt "nur"

5150 km, somit ist er nach Ganymed (5262 km Durchmesser) immerhin der

zweit-

größte Mond im Sonnensystem sowie der mit Abstand größte

Saturnmond

(er

macht etwa 95 % der Gesamtmasse aller Saturnmonde

aus). Außerdem ist er

größer als der Planet Merkur.

Titan besteht je etwa zur Hälfte aus

Eis und aus Gestein. Er ist wahrscheinlich folgendermaßen

aufgebaut: Im Innern befindet sich ein großer Kern aus Gestein

mit einem Durchmesser von

3400 Kilometern. Dieser wird von mehreren Schichten aus verschiedenen

kristallinen

Eisformen umgeben. Titans Inneres ist

möglicherweise noch heiß.

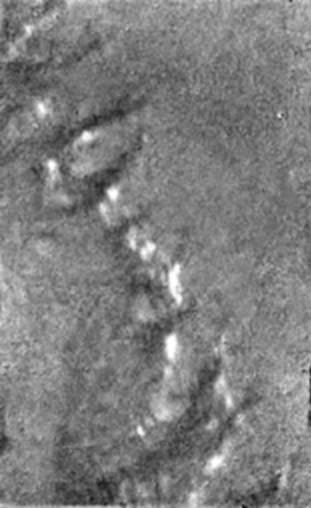

Aufnahme von Huygens am 14.01.2005.

Die größten der hier erkennbaren Eisbrocken

haben einen Durchmesser von ca. 15 cm.

Titans Oberfläche besteht hauptsächlich

aus einem Gemisch von trübem (Wasser-)Eis und Kohlenwasserstoffeis.

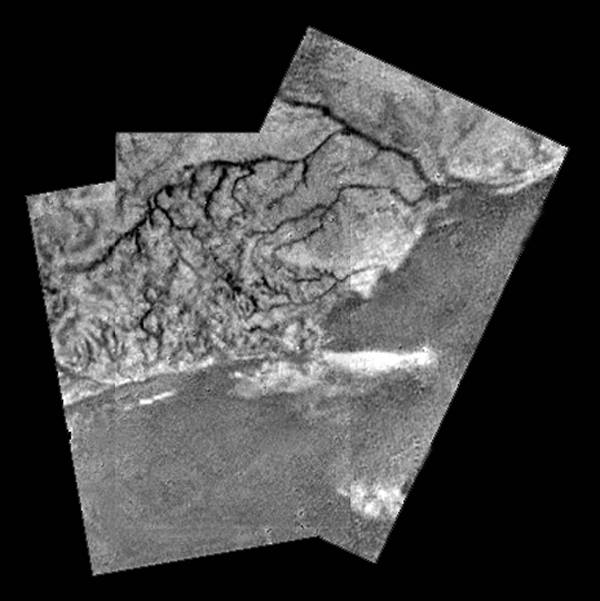

Die Sonde Huygens, die am 14. Januar 2005

sanft auf Titan landete, machte Aufnahmen,

die eine allem Anschein

nach von Erosion geformte Landschaft mit Fließrinnen, küstenähnlichen

Gebieten und sogar kieselsteinförmigen

Objekten auf der Oberfläche zeigen (siehe Abbildungen). Einige

Bilder zeigen ein komplexes Netz schmaler

von einer Flüssigkeit ausgewaschener Fließrinnen, die von

helleren Hochgebieten in niedrigere und flachere

dunkle Regionen reichen. Aus diesen Rinnen bilden sich Flusssysteme,

die zu ausgetrockneten Seen führen,

in denen "Inseln" und "Sandbänke" liegen (siehe Abbildung), die

bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit denen

auf der Erde aufweisen. Andere Bilder zeigen eine Art kleine runde

Kieselsteine in einem ausgetrockneten

Flussbett, die offenbar aus schmutzigem Eis bestehen, jedoch wegen

der auf Titan herrschenden niedrigen

Temperaturen hart wie Stein sind. Titans

Boden scheint zumindest teilweise aus Ablagerungen des den

Saturnmond umgebenden organischen Dunstes zu bestehen. Dieses dunkle

Material aus der Atmosphäre

konzentriert sich bei Methanniederschlägen am Boden von Fließrinnen

und Flussbetten und trägt zu den

auf den Bildern sichtbaren dunklen Gebieten bei. Krater gibt es auf

Titan

nur sehr wenige, die

Oberfläche ist also sehr jung, im Mittel etwa 100–300 Millionen

Jahre alt.

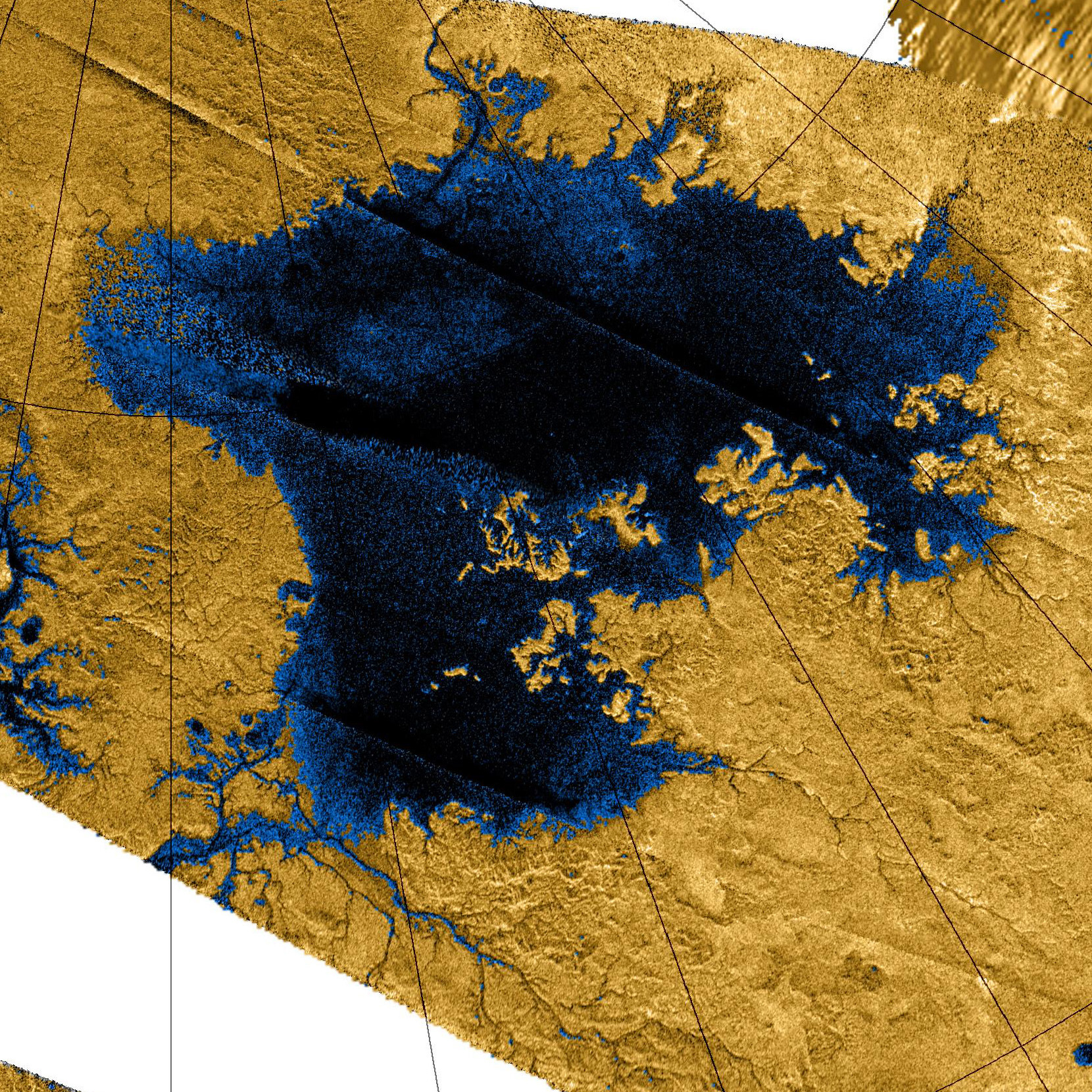

"Inseln" in einer dunklen Tiefebene

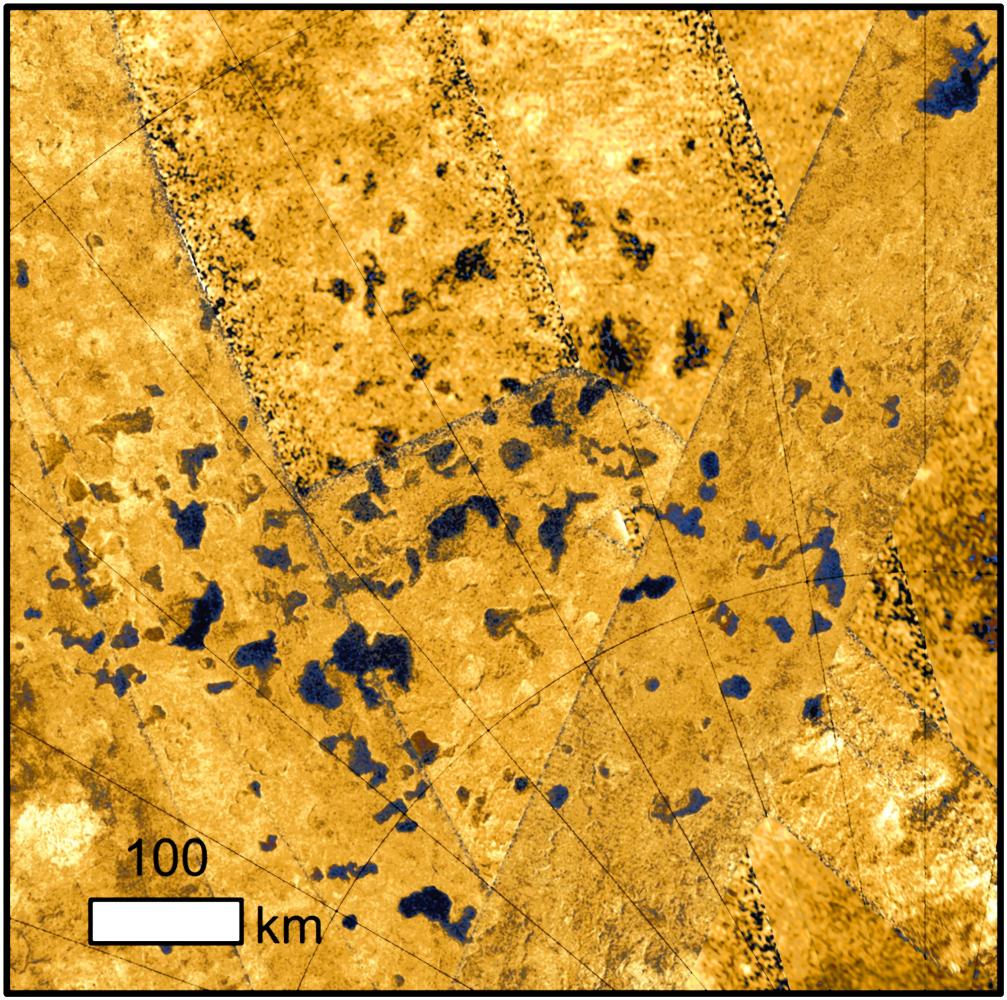

Seen auf Titan. Aufnahme von der Raumsonde Cassini.

Titans Atmosphäre ist hochinteressant.

Titan

besitzt nämlich als einziger Mond im Sonnensystem eine dichte

Atmosphäre. Sie ist in Bodennähe sogar fünfmal so dicht

wie die der Erde. Die dichteren Schichten der Titan-

atmosphäre haben zusammen eine Dicke von über 500 Kilometern

und sind somit auch viel dicker als die der

Erdatmosphäre, die zusammen nur etwa 100 Kilometer dick sind.

Der "Luftdruck" der Titanatmosphäre

beträgt am Boden mehr als 1500 hPa (Erde: 1013 hPa) und in 175

km Höhe immerhin noch 1 hPa (bei der

Erde ist das bereits in 50 km Höhe der Fall). Sie besteht hauptsächlich

aus Stickstoff, nämlich in Bodennähe

zu 90 %, in der Stratosphäre zu 97 % und in den oberen Schichten

vermutlich sogar zu 98 %. Der andere

wichtige Bestandteil ist Methan, dessen Anteil in Bodennähe 5

% und in der Stratosphäre 2 % beträgt. In

etwa 300 km Höhe werden Methan- und Stickstoffmoleküle

durch die UV-Strahlung der Sonne und durch

Elektronen in der Magnetosphäre Saturns aufgespalten und können

dann komplexere Moleküle wie

Ethan, Ethin, Propan oder Cyanwasserstoff (Blausäuregas) bilden.

Das Ergebnis ähnelt dem Smog

über großen Städten, nur titanweit und viel dichter.

Nebel und Dunst über dem Nordpol Titans,

Aufnahme von Voyager 1

am 12.11.1980 aus 435000 km Höhe

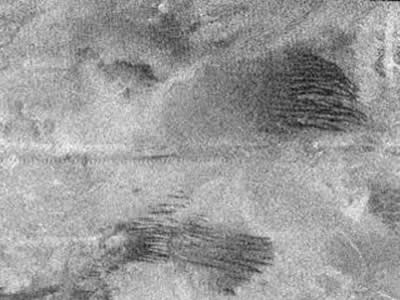

Die Titanatmosphäre rotiert schneller als der Titankörper,

ein Phänomen, das Superrotation genannt

wird. Das bedeutet, dass in der Atmosphäre Westwinde herrschen,

und zwar in 50 km Höhe mit einer

Geschwindigkeit von 140–180 km/h (entspricht einer Rotation, die ca.

fünfmal so schnell wie die Rotation

des Titankörpers ist). Die Sonde Huygens maß in ca. 120

km Höhe sogar eine Windgeschwindigkeit

von ungefähr 430 km/h. Die Superrotation ist vermutlich auch die

Ursache für charakteristische

Formen bestimmter Oberflächenmerkmale: viele helle Flecke in einem

bestimmten Gebiet

haben scharfe West-, aber verwischte Ostränder, außerdem

besitzen einige dieser

Flecke Stromlinienform (siehe Abbildung).

Eine wichtige Frage ist, warum Titan der

einzige Mond im Sonnensystem mit einer

dichten Atmosphäre ist. Die anderen wegen ihres Sonnenabstandes

und ihrer

Größe noch in Frage kommenden Monde sind die Galileischen

Jupitermonde

Io, Europa, Ganymed und Kallisto sowie der Neptunmond Triton. Die

Jupitermonde sind vermutlich noch zu nah an der Sonne, obwohl sie

fünfmal so weit von ihr entfernt sind wie die Erde: ihre Anziehungs-

kräfte dürften nicht ausreichen, –140 °C kalte atmosphärische

Gase

dauerhaft zu halten. Triton hingegen ist so weit von der Sonne

entfernt, dass seine Oberfläche eine Temperatur von –235 °C

hat, bei der die allermeisten Stoffe bereits gefroren sind.

Höchstwahrscheinlich gibt es auf Titan

eine Art Wasserkreislauf wie auf der Erde, mit

Wolken, Regen, Flüssen und Seen, nur nicht aus Wasser, sondern

aus Methan und

Ethan. Methanwolken in etwa 20 km Höhe und flüssiges oder

gefrorenes Methan auf

der Oberfläche sind bereits sicher, zuletzt wurde sogar ein (flüssiger)

See entdeckt und

darin flüssiges Ethan nachgewiesen. Im Vergleich zur Erde ist

Titan

jedoch klein, rotiert

sehr langsam, wird nur schwach von der Sonne beschienen und hat eine

sehr dichte

und dicke Atmosphäre. Vermutlich laufen daher viele Prozesse nicht

wie bei uns ab,

beispielsweise dürfte es ein von Hoch- und Tiefdruckgebieten bestimmtes,

wechselhaftes Wetter wie in Mitteleuropa auf Titan

nicht geben.

Auch Wirbelstürme werden nicht erwartet.

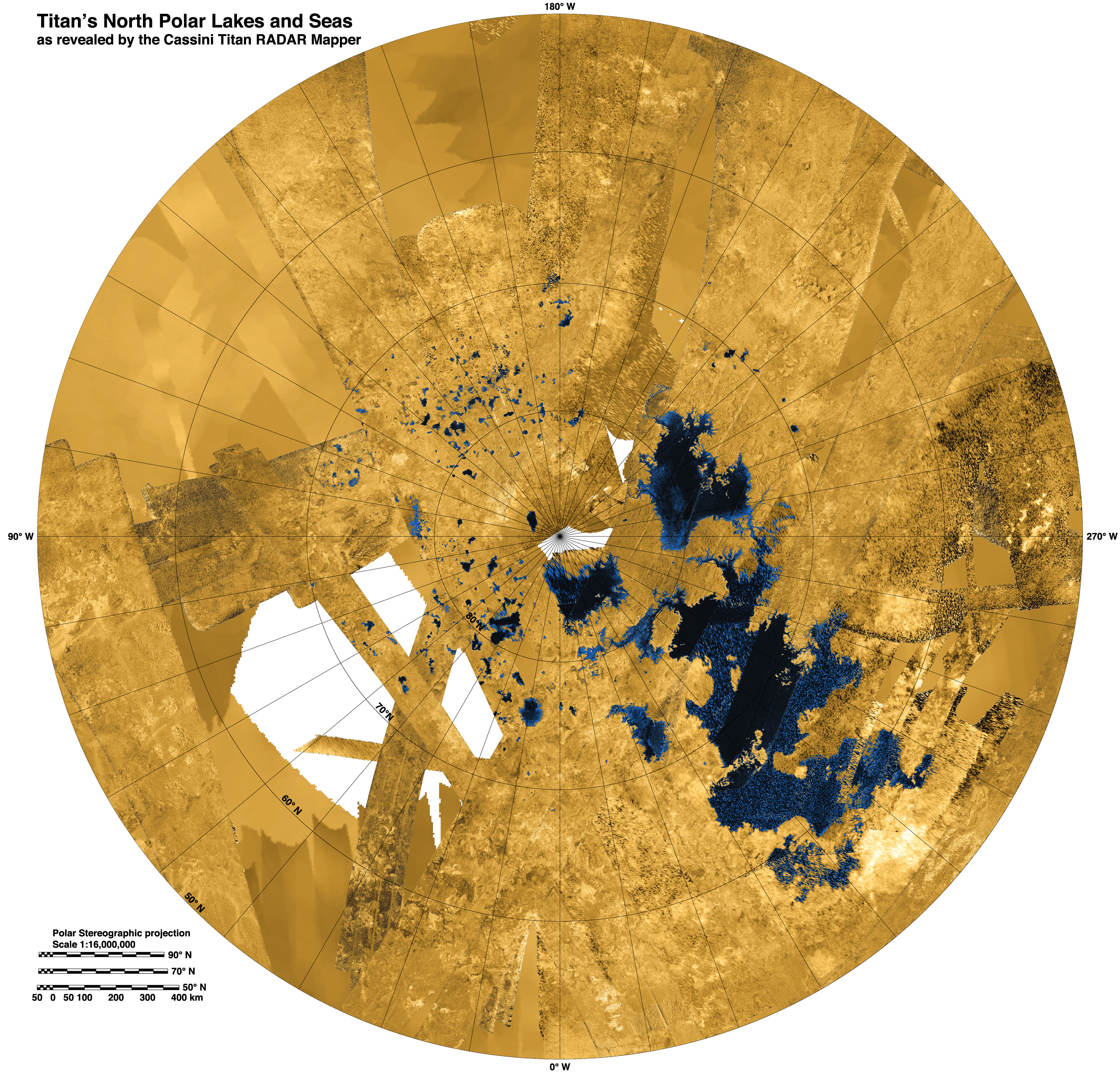

Nordpolar-Seen und -Meere auf Titan. Mosaik aus

Falschfarbenaufnahmen von der Raumsonde Cassini.

Flüssiger Kohlenwasserstoff (blau) und trockenes

Land (braun).

Außerdem deutet die verblüffende Entdeckung von Argon 40

in der Atmosphäre darauf hin,

dass es auf Titan zu Vulkanausbrüchen

gekommen ist, bei denen allerdings im Gegensatz zu

denen auf der Erde nicht Lava, sondern Eis und Ammoniak ausgestoßen

wurden.

Die Verhältnisse auf Titan ähneln

denen auf der Erde vor rund 3,8 Milliarden Jahren,

als sich in der reduzierenden (sauerstofflosen) Uratmosphäre und

Ursuppe die ersten

Lebensbausteine, die Aminosäuren, bildeten. Allerdings sind die

Temperaturen auf

Titan um rund 300 Grad niedriger als weiland

auf der Erde. Die Bildung von Leben

auf dem Saturnmond ist gewissermaßen eingefroren, noch bevor

sie richtig begann.

Titan ist wohl eine seltsame Welt: Die

Felsen bestehen nicht aus Silikatgestein, sondern aus Eis, das wegen der

herrschenden Temperaturen um –180 °C hart wie Stein ist; die Seen

und der Regen (wenn denn vorhanden)

nicht aus Wasser, sondern aus Methan oder Ethan. Die Regentropfen,

die aus Wolken aus Methan oder

Ethan fallen, könnten riesig sein, mit Durchmessern bis zu einem

Zentimeter. Da die Schwerkraft nur ein

Siebentel der Schwerkraft auf der Erde beträgt, fallen sie eher

langsam nach unten: sie brauchen etwa

eine Stunde für den Weg von den Wolken bis zum Boden. Doch in

den meisten Fällen erreichen sie den

Boden gar nicht, sondern verdunsten schon vorher. Wenn aber der Regen

doch einmal die Oberfläche

erreicht, dann bilden sich wohl Flüsse aus Methan oder Ethan,

die sich sintflutartig durch die ansonsten

trockenen Flussbetten ergießen und Seen aus Ethan und darin gelöstem

Methan bilden.

Gebiet mit Flussbetten und Bergrücken,

Mosaik aus Aufnahmen von Huygens am 14.01.2005

Dunkle, annähernd parallele Linien. Xanadu

Regio.

Das Befahren solcher Flüsse und Seen wäre auch für zukünftige

Astronauten eine

ungewöhnliche Erfahrung: Während auf der Erde in Motorbooten

der Treibstoff

(Benzin) mitgeführt und der Oxidator (Sauerstoff) aus der Umgebungsluft

ent-

nommen wird, könnte auf Titan der

Treibstoff (Ethan und Methan) direkt

aus dem befahrenen "Gewässer" geschöpft werden, während

der Oxidator

(Sauerstoff) durch Bergbau- und Elektrolysemethoden aus dem Ober-

flächeneis gewonnen und in Gasflaschen mitgeführt werden

müsste.

Titans große Bahnhalbachse beträgt

1221870 km (entsprechend ca. 20

Saturnradien), seine Umlaufzeit mithin 15,95 Tage.

Methan-Meer Ligeia Mare.

Aufnahme von der Raumsonde Cassini.

Eine Laborrekonstruktion verschiedener Geräusche während des

Abstiegs

der Sonde Huygens durch Titans Atmosphäre

gibt es hier.

TITAN in Kürze